2022年4月6日18时30分,苏州大学苏州医学院学工办、团委主办,苏州大学苏州医学院学生科技协会承办的本科生创新能力培养计划系列讲座第一期在线上顺利举行。

本次讲座有幸邀请到了苏州大学放射医学与防护学院副研究员郑会珍。郑老师致力于三维细胞培养、纳米毒理学等研究,主持、参与多项国家基金委及科技部项目,发表SCI论文33篇,申请5项专利且其中一项已实现成果转化。

讲座伊始,郑老师以“科研需要什么素养”的问题引出了四个科研所需的核心品质,即好奇心、敢于质疑、认真严谨、持之以恒。随后她向同学们具体地介绍了科研的三大类型——发现型、设计型和探索型,帮助大家更好地理解科研并为同学们以后选择和确立自己的科研目标提供了方向。紧接着郑老师向我们介绍了再生医学的概念,并通过列举壁虎断尾再生、体器官移植等实例,加深了大家对再生医学的理解,并带大家进入了类器官的构建及生物引用的主题。

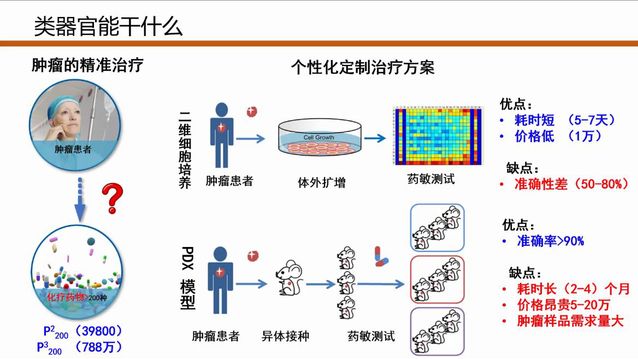

首先,郑老师向我们介绍了类器官的概念,并科普了类器官在器官移植、药物开发、毒性评测、癌症治疗等方面的广泛应用。

接着老师又从类器官的需求和2D细胞培养技术的缺陷出发,引出了3D细胞培养技术。郑老师介绍到,3D细胞培养技术分为有支架培养和无支架培养,郑老师结合自己的科学经验和理解向同学们介绍了二者的优缺点与应用情况。讲述过程中,郑老师将科研现象与现实生活相结合,带领同学们体验科学奥妙的同时也让同学们了解到科研的实用性和趣味性。随后郑老师向同学们展示了现代3D打印人工肺的顶尖科研成果,并播放了精心准备的视频使同学们了解了未来可能的4D打印技术。最后,进入讲座的提问环节,虽然是一次线上讲座,同学们依旧热情高涨,积极提出自己在讲座内容方面的疑惑以及自己在学习和参与科研过程中遇到的问题,郑老师也耐心地为大家解答,并欢迎同学们与她线下讨论科研或类器官的相关问题。

至此,苏州大学苏州医学院本科生创新能力培养计划系列讲座第一期圆满结束。相信通过本期讲座,同学们对类器官和3D打印技术有了一定的了解,同时通过郑老师分享,同学们也对科研有了更深的理解,能更切实合理地树立自己的科研目标,坚定自己走上科研道路的决心。最后,希望同学们在未来的科研道路上能够不惧艰辛,攻坚克难,相信“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。

苏州大学苏州医学院学生科协 供稿

苏州医学院学生新闻媒体中心